但馬地産の会 概要

会の概要

- 団体名 但馬地産の会

- 英語名 Tajima Locality Produced Association

- 所在地 兵庫県養父市八鹿町宿南2589-1 オーシスマップ内

沿革

- 2008年10月 豊岡地産の会設立

- 2011年 4月 但馬地産の会に名称及び組織変更

定例会

偶数月に例会として18時から50分程度、生産者の方やシェフ、有識者などをお招きし勉強会を開催。その後試食会を19時から開催しています。

奇数月には、ミニ例会を企画する月もあります。

定例会の目的

地産品の調査・研究、特産品の開発・普及・振興、地産品・特産品の消費拡大に関する広報・宣伝・普及、地産品・特産品を活用した観光振興、会員間ならびに生産者・調理者との交流、地産品の普及活動団体等との交流・情報交換、その他当会の目的達成に必要な事業・活動(広報・会員拡大等)

入会について

既存の会員からの推薦が必要となります。

例会でのゲスト参加ご希望の際も、既存会員へご連絡ください。

活動報告

例会のレポートを下記媒体で更新しています。

- Facebookページ 『但馬地産の会』@chisan.no.kai

- おさんぽたじまカテゴリ『但馬地産の会』

会の目的・組織

但馬地産の会

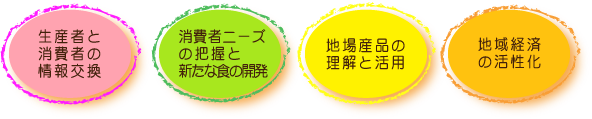

本会は、但馬地域内において生産され、採取され、漁獲された農林水産物、若しくは当該農林水産物を主原料として使用し、地域内で製造または調理、加工された食品(以下「地産品」と称する)に関する調査、研究および地産品を使用した特産品の開発、普及、振興活動等を通じて、地産品・特産品を地域固有の食文化に育てるとともに、地域内外にPRし地産品・特産品の需要拡大と観光振興による地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

主な活動内容

「地産地消」という言葉の意味

「地産地消」とは、本来は「地域で生産されたものを その地域で消費すること」をいいます。

しかし、私たちは、但馬地方で地産地消を進めていくという会ですが、地域の人々のみを対象とせず、『訪れられる観光客の皆さん』についても対象と考えています。

私たちの考える「地産地消」とは?

私たちは「地産地消」は、単に地域の食材を消費するだけではなく、「もの(食材)」を通じて「人と人」が繋がることが原点だと考え、食農教育や食育、食文化の伝承と活用、生産者の生きがいや消費者の安心・信頼、さらには、食を柱とした『特産品の開発・普及』が、活いきいきとした但馬の地域づくりへと繋がり「その土地でできる素材を、その土地の食べ方で おいしく食べる」工夫や研究「観光客の誘致や経済効果」「生産現場の活性化」「消費者の意識改革」に至るまでの大きな要素を含んでいると考えています。

「地域食材」とは?

「地域食材」とは、地域内でとれる「山の幸」、「川の里」、「海の幸」、「里の幸」をいいます。

具体的には、但馬地方で生産される農産物(米、野菜、果物類)や林産物(きのこ類、しいたけ類、鹿やイノシシなどの野生獣)、飼育される畜産物(牛肉、鶏肉、卵等)、但馬地域に水揚げされたり養殖される水産物(松葉かに、えび、いか、魚介類)、これらの農・林・畜・水産物を原料として製造された加工食品(干物、漬魚、かにみそ、酒、味噌、醤油 等)をいいます。

「郷土料理」とは?

「郷土料理」とは、但馬地方の四季折々の地域食材、伝統的な加工技術をいかして、その地域でうけ継がれてきた料理のことをいいます。

「風土」とは?

「風土」とは、人々の生活や思考様式を培うものとして、その土地の気候や地質、地形などの総合的な状態をいいます。

| 役職 | 氏名 | 所属 |

|---|---|---|

| 会長 | 田丸 明人 | 一般社団法人ハチ北高原自然協会 |

| 副会長 | 谷口 忠弘 | 有限会社ティーアンドエムズ |

| 副会長 | 大林 賢一 | 株式会社オーシスマップ |

| 監事 | 小谷 正弘 | 但馬東洋珈琲株式会社 |

| 理事 | 持田 淳 | 株式会社シルク温泉やまびこ |

| 理事 | 丸山 和彦 | 但馬漁業協同組合 |

| 理事 | 西岡 昌彦 | 伊丹産業株式会社 |

| 理事 | 世良 真一 | 株式会社スカイウェイ |

| 理事 | 高谷 美智子 | 株式会社ピーナッツ |